Воронежский публицист Святослав Иванов: Почему Алексей Суворин и Федор Достоевский не донесли бы на террориста

Ипполит Млодецкий родился в 1855 году в провинциальном Слуцке (ныне райцентр в Минской области Белоруссии) в семье еврейского торговца. Учился в гимназии, но был исключен из выпускного класса за распространение революционной литературы. Горячий сторонник организации «Земля и воля», а затем отколовшейся от нее радикальной «Народной воли», летом 1879 года молодой человек направился в столицу Российской империи. По дороге в Виленском духовном братстве крестился в православии. А в Минске, по-видимому, за неосторожные высказывания, был арестован полицией. Но Ипполиту Млодецкому вместе с похищенным у силовиков револьвером удалось бежать из-под ареста. В Санкт-Петербурге молодой человек встретился с членом исполнительного комитета «Народной воли» Александром Михайловым и предложил террористам свои услуги. Позже в прокламации ИК «Народной воли» от 23 февраля 1880 года сообщалось: «Млодецкий действительно обращался в исполнительный комитет с предложением своих сил на какое-нибудь террористическое предприятие, но, не выждав двух-трех дней, совершил свое покушение не только без пособия, но даже без ведома ИК». Народовольцы во время обращения к ним слуцкого гостя, скорее всего, были заняты подготовкой покушения на царя Александра II, которое состоялось 5 февраля 1880 года. Уцелевший русский император срочно вызвал в Петербург генерал-губернатора Харьковской губернии Лорис-Меликова. Генерал от кавалерии, за боевые заслуги возведенный в потомственное графское достоинство, 14 февраля 1880 года для упреждения террористической активности был назначен главным начальником Верховной распорядительной комиссии с диктаторскими полномочиями. Отвергнутый идейными соратниками, скитавшийся по ночлежкам 35-летний Ипполит Млодецкий принял решение убить Лорис-Меликова самостоятельно - в годовщину отмены крепостного права 19 февраля. Как сообщали в тот день газеты, в третьем часу дня, когда граф возвращался домой, «дурно одетый человек», на вид лет 30, на углу Почтамтской и Большой Морской выстрелил в него в упор в правый бок. Лорис-Меликов, когда почувствовал дуло пистолета, размахнулся на убийцу, что его и спасло. Пуля скользнула по шинели, разорвав ее в трех местах. Граф якобы сказал после происшествия: «Меня пуля не берет, а паршивец думал убить меня…» Когда известный петербуржский издатель и журналист Алексей Сергеевич Суворин в тот же день зашел к Федору Михайловичу Достоевскому, оба они о случившемся не знали. Встреча состоялась в квартире Достоевского по адресу: Санкт-Петербург, Кузнечный переулок, дом 5/2. Там писатель жил с октября 1878-го по январь 1881 года. Кстати, мемориальная доска на фасаде дома в Кузнечном переулке была размещена только в 1956-м, а к созданию мемориального музея Достоевского приступили в 1968-м, когда начался капитальный ремонт дома. Музей открылся 11 ноября 1971 года. Знакомство Алексея Суворина и Федора Достоевского началось около 1863-го. В тот год Алексей Сергеевич предложил журналу «Время», издаваемому братьями Достоевскими, свою повесть «Аленка». Она уже была набрана и должна была выйти в очередном номере, но «Время» было запрещено властями после появления статьи Николая Страхова «Роковой вопрос», содержавшей комментарий почвенников к польскому восстанию. Что касается «Аленки», то позже ее напечатали в «Отечественных записках». До 1876 года Суворин и Достоевский нередко остро полемизировали, а потом началось их сближение. В 1877-1880-х они часто встречались на литературных вечерах и в гостях у общих знакомых. А с весны 1880 года между ними завязались дружеские отношения. К примеру, в письме жене от 5 июня 1880-го Федор Достоевский рассказывал, как они с Алексеем Сувориным «были в Кремле, в Оружейной палате, осматривали все древности... Осмотрев, зашли в трактир Тестова закусить и остались обедать». Достоевского с Сувориным связывали не только дружеские, но и деловые отношения. В конце жизни Достоевский активно занимался возобновлением «Дневника писателя». Январский выпуск готовился к печати в типографии Суворина. К тому времени она была оснащена новейшим оборудованием французского производства. К тому же у Суворина было 30 тыс. десятин леса и собственная бумажная фабрика, что сокращало издержки печати. 10 января 1881-го «Новое время» анонсировало: «С января 1881 года возобновляется ежемесячное издание «Дневника писателя»... Каждый выпуск будет заключать в себе от полутора до двух листов убористого шрифта, в формате еженедельных газет наших, и будет выходить в последние числа каждого месяца. Форма, дух и характер издания будут те же, как и в 1876-м и 1877 годах… Все статьи будут написаны Ф.М. Достоевским. Подписная цена за 12 выпусков в год без доставки 2 рубля 50 копеек, с доставкою и пересылкою - 3 рубля. Цена отдельного выпуска - 30 копеек». Но вернемся в 19 февраля 1861 года. В своем дневнике Алексей Сергеевич написал, что, зайдя на квартиру к Достоевскому, сразу понял, что хозяин только что пережил приступ эпилепсии. Суворин, по-видимому, выдал свое смущение, и Достоевский сказал: «А у меня только что прошел припадок. Я рад, очень рад». Далее между ними произошел разговор о недавнем покушении на царя. Взрыв в нижнем этаже Зимнего дворца, подготовленный народовольцем Степаном Халтуриным, унес жизни 11 военнослужащих нижних чинов лейб-гвардии Финляндского полка, 56 человек были ранены. «Достоевский, - вспоминал издатель и главный редактор «Нового времени», - остановился на странном отношении общества к преступлениям. Общество как будто сочувствовало им или, ближе к истине, не знало хорошенько, как к ним относиться». Неожиданно Федор Михайлович протестировал гостя на лояльность. Он предложил Суворину ситуацию, в которой они оба оказались невольными свидетелями подготовки взрыва в Зимнем дворце. Они якобы услышали, как один террорист сообщает своему подельнику о том, что завел адскую машину и скоро прогремит взрыв. В предлагаемых обстоятельствах обоим собеседникам надо было решить, как поступить. «Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городовому, чтоб он их арестовал? Вы пошли бы?» - спросил Федор Достоевский Алексея Суворина. «Нет, не пошел бы...» - ответил Алексей Сергеевич. «И я бы не пошел, - сказал Федор Михайлович. - Почему? Ведь готовится преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить… Я перебрал все причины, которые заставляли бы меня так сделать. Причины основательные, солидные. И затем обдумал причины, которые мне не позволяли бы так сделать. Они прямо ничтожные. Просто - боязнь прослыть доносчиком. Я представлял себе, как я приду, как на меня посмотрят, как меня станут расспрашивать, делать очные ставки, пожалуй, предложат награду, а то и заподозрят в сообщничестве. Напечатают: Достоевский указал на преступников. Разве указывать на преступников мое дело? Нет, дело полиции. Она на то и назначена, она деньги получает. Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния. Разве так нормально? У нас все ненормально, оттого так и происходит, и никто не знает, как ему поступить не только в самых трудных обстоятельствах, но и в самых простых. Я бы написал о ситуации. Я бы мог сказать много хорошего и скверного и для общества, и для правительства, но нельзя. У нас о самом важном нельзя говорить». Ипполита Млодецкого публично казнили 22 февраля 1880 года в одиннадцать утра, на том самом Семеновском плацу, где в свое время ждал смерти сам Достоевский. По одним описаниям Млодецкий с улыбкой поднялся на эшафот и крикнул собравшейся толпе: «Я умираю за вас!» Правда, «Новое время» возражало: «Некоторые утверждали, что он будто бы улыбался. Мы не могли принять за улыбку болезненно кривившиеся черты. Лицо перестало искривляться в улыбку, которую перед тем он старался сделать. Он был сам не свой…» А газета «Голос» писала: «Сотни скамеек, табуреток, ящиков, бочек и лестниц образовали своего рода каре вокруг войска… За места платили от 50 копеек до 10 рублей; места даже перекупались». Федор Достоевский тоже побывал на плацу и записал: «Я был свидетелем казни. Народу собралось до 50000 человек… глумились и кричали. Большой эффект произвело то, что Млодецкий поцеловал крест». 28 января 1881 года Федора Михайловича Достоевского не стало. В «Новом времени» утром 29 января сообщалось: «Мы видели его сейчас, около полуночи. Его только что обмыли и положили на стол. Он лежал как живой. Бледный, спокойный, он точно спал. Сердце разрывалось и слезы душили. Так неожиданна, так велика наша утрата, такого искреннего и глубокого мыслителя вырвала у нас безумная, безжалостная смерть». Статья Алексея Суворина, но без подписи, о смерти Федора Достоевского подвигла Лорис-Меликова поехать к государю-императору и хлопотать о пенсии вдове писателя. В №1770 «Нового времени» от 31 января 1881 года сообщалось, что «А.Г. Достоевская, вдова Федора Михайловича, получила письмо от министра финансов, которым господин Абаза уведомил ее, что Государь Император, во внимание услуг, оказанных покойным ее мужем русской литературе, «в которой он занимает одно из самых почетных мест», назначил ей нераздельно с детьми ежегодную пенсию в 2000 рублей». Спустя месяц, 1 марта 1881 года, народовольцы все же убили императора Александра II. А Суворин продолжил поддерживать вдову Достоевского и его дочь, принимая активное участие в деле сохранения наследия великого писателя. Алексей Сергеевич положил начало большому сбору средств на возведение надгробия, созданного по проекту архитектора Васильева и скульптора Лаверецкого, установленного спустя два года после похорон Федора Михайловича. В «Новом времени» печатались отчеты о поступлениях средств на строительство ремесленной школы в любимой Достоевским Старой Руссе. 27 октября 1883 года газета писала: «В день рождения Ф.М. Достоевского, 30 октября, одновременно последует открытие ему памятника в Александро-Невской лавре и открытие школы его имени в Старой Руссе - то и другое на средства, пожертвованные его почитателями: 3241 рубль на памятник и 3151 рубль на школу». В 1882-1883 годах в издательстве Суворина вышло полное собрание сочинений Достоевского в 12 томах, а в 1885-1886-х - его переиздание в шести томах под редакцией вдовы писателя. Но из всего многообразия отношений Достоевского, 200-летие со дня рождения которого мы отмечаем в 2021 году, и Суворина их разговор в день покушения Млодецкого на Лорис-Меликова остается не только самым актуальным в свете дальнейших и нынешних отношений русского человека со своим государством, но и самым спорным. Автор(ы):

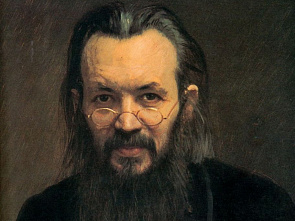

Святослав Иванов, публицист, член Союза писателей России

Короткая ссылка на новость: http://4pera.com/~KnD9N

Люди, раскачивайте лодку!!!

|

Последние новости |